Brigantaggio,

legittima difesa del Sud

di: Marina Carrese

È necessario istituire una Commissione che controlli la quantità di fandonie

contenute nei testi scolastici di storia? Sembrerebbe di sì, a giudicare

dalla cultura "ideologicamente corretta" che dilaga tra i nostri studenti

e dal tono acido di chi si è opposto alla proposta.

È possibile che una

mostra fotografica relativa a fatti avvenuti 140 anni fa metta in pericolo

l’unità nazionale? Sembrerebbe di sì, a giudicare dal chiasso suscitato

dalla mostra sul Risorgimento, presentata la scorsa estate al Meeting di

Rimini, e dalle levate di scudi dei soliti noti "intellettuali".

È normale,

per un Paese democraticamente maturo, che ogni accenno al passato più o

meno recente tocchi un nervo scoperto dell’intellighenzia locale e scateni

reazioni vicine all’isterismo? Si direbbe di no, e allora, come mai in Italia

questo avviene sempre? Forse perché nella nostra storia ci sono ancora troppi

nodi non sciolti che, sebbene sepolti sotto vari strati di retorica, continuano

ad emergere alla prima occasione, e rivelano tutta la propria centralità.

Uno di questi nodi, forse il principale, risale al periodo immediatamente

seguente all’unificazione d’Italia ed ha un nome spaventoso ed oltraggioso

insieme: Brigantaggio.

Cosa fu veramente il Brigantaggio e chi furono i

briganti? Delinquenti o resistenti, malfattori o patrioti? Non è difficile

intuire quanto vale la risposta a questa domanda e perché la questione Brigantaggio

sia la prima da risolvere e la più dolorosa. Non solo in senso cronologico

o per le migliaia di vite distrutte, ma perché l’interpretazione che ne

fu data, e che è stata accettata dalla storiografia successiva, divenne

la matrice dei rapporti tra Nord e Sud che si è perpetuata fino ai nostri

giorni, e soprattutto perché ha radici profonde: se i briganti furono delinquenti,

l’Italia nacque legittimamente, ma se i briganti furono patrioti e resistenti,

allora è tutta un’altra storia.

Un notevole contributo alla ricerca della

risposta ci viene dal volume Brigantaggio legittima difesa del Sud, edito

dall’Editoriale Il Giglio (Napoli 2000, pagg. 206, lire 30.000), che ha

il notevole pregio di raccogliere per la prima volta insieme i nove articoli

che la prestigiosa rivista dei Gesuiti, La Civiltà Cattolica, dedicò, tra

il 1861 e il 1870, al cosiddetto Brigantaggio e alla terribile repressione

che lo Stato unitario mise in atto per annientarlo. Impreziositi dall’indicazione

degli autori (in originale erano anonimi), gli articoli rappresentano una

fonte storica incontestabile per attendibilità ed autorevolezza e, nel loro

insieme, costituiscono una documentazione imprescindibile per far chiarezza

su un periodo della storia d’Italia che presenta più ombre che luci e sul

quale vige ancora in parte il segreto di Stato. La rivista cattolica, infatti,

nonostante fosse schierata su posizioni antiunitarie e, anzi, sin dalla

nascita nel 1850, avesse dichiarato apertamente un intento antagonista rispetto

alla imperversante stampa liberale, divenne in breve un punto di riferimento,

per il rigore e la solidità delle trattazioni e per l’indiscutibile formazione

dei collaboratori, anche in quei salotti intellettuali e in quei caffè che

animavano la scena politica e culturale dell’epoca. I suoi articoli si ripropongono

a noi, oggi, come un osservatorio privilegiato, attento ed obiettivamente

critico della vicenda storica italiana.

Cosa ci dicono del Brigantaggio

i padri Gesuiti della "Civiltà Cattolica"? «Questo che voi chiamate con

nome ingiurioso di Brigantaggio non è che una vera reazione dell’oppresso

contro l’oppressore, della vittima contro il carnefice, del derubato contro

il ladro, in una parola del diritto contro l’iniquità. L’idea che muove cotesta reazione è l’idea politica, morale e religiosa della giustizia,

della proprietà, della libertà».

Non fenomeno delinquenziale, dunque, ma

reazione del popolo contro un’invasione armata che lo spogliava del proprio

Paese, della propria libertà, delle proprie ricchezze, del proprio legittimo

Re. Il Brigantaggio, infatti, ebbe inizio letteralmente all’indomani della

partenza per l’esilio del Re Francesco II di Borbone, avvenuta il 13 febbraio

1861; i paesi lucani di Tricarico, Montescaglioso, Stigliano, Lavello, Grottole,

Laurenzana, Montemurro e Ferrandina si sollevarono il 15 del mese. In realtà,

fino a quel momento, la popolazione non era stata inerte di fronte all’occupazione

piemontese, ma aveva attivamente fiancheggiato le truppe dell’esercito borbonico.

Dopo la resa di Gaeta, le sollevazioni popolari si moltiplicarono in tutti

i distretti del Regno, in una sorta di reazione a catena, e si andarono

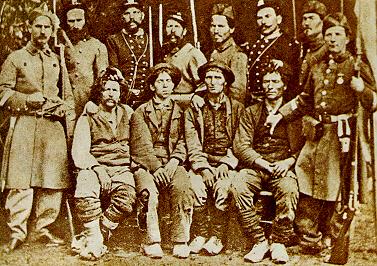

radunando bande armate, formate da contadini, artigiani, ex soldati borbonici

sbandati, piccoli signori locali.

La guerra militare si trasformò in guerra

civile, come scriveva padre Carlo Curci in un suo articolo. D’altra parte,

la collaborazione dei Napoletani con garibaldini e piemontesi non era mai

stata corale e anzi fu assolutamente inferiore anche alle aspettative degli

stessi "liberatori".

Il popolo, per la maggior parte, sin dal primo momento

dell’invasione, fu ostile e prese le armi. Lo confermano anche le parole,

riportate da padre Carlo Piccirillo, di un testimone d’eccezione, Nino Bixio,

braccio destro di Garibaldi e in seguito deputato. In una seduta parlamentare

sulla repressione del brigantaggio siciliano, Bixio, tra lo sconcerto generale,

disse: «La libertà della Sicilia non è opera della sola Sicilia, è opera

dell’Italia.

Credete in me, vi dico la verità. Se le province d’Italia non

avessero mandato alla Sicilia gli elementi che le hanno mandato, la Sicilia

non sarebbe libera e noi non saremmo qui a parlare, saremmo stati strozzati.

[…] Eravamo circa quindicimila uomini: sei mila erano Veneti, cinque mila

circa erano Lombardi, mille erano Toscani e tremila circa erano Siciliani.

[…] Mi si dirà che discorrendo di questi fatti, vengono fuori cose dolorose

a sapersi. Ma il mondo è com’è, ed importa sempre conoscere il nostro Paese».

Solo tremila siciliani collaborarono con i garibaldini, su una popolazione

di due milioni e mezzo! Questa dichiarazione di Bixio, che da sola basta

a sfatare la leggenda risorgimentale delle "grida di dolore" giunte fino

a Torino, è registrata negli Atti Ufficiali del Parlamento, e padre Piccirillo

ne dà tutti i riferimenti.

La guerra dei briganti durò più di dieci anni

e vide schierate quasi 500 bande, che riunivano da poche unità fino a 900

uomini. La repressione messa in atto dai Piemontesi fu violentissima sin

dall’inizio, ma inefficace. Non bastò la metà dell’intero esercito italiano

(120mila soldati), cioè 52 reggimenti di fanteria, 10 di granatieri, 5 di

cavalleria e 19 battaglioni di bersaglieri, per avere ragione dei briganti;

non bastarono neppure 7500 carabinieri e 84mila militi della guardia nazionale.

Il nuovo Regno d’Italia schierò ben 211.500 soldati e inviò i suoi ufficiali

di maggior rilievo, come il principe Savoia Carignano, Cialdini, Pinelli,

Negri, eppure per molto tempo non riuscì a distruggere neppure una banda,

nonostante decine di migliaia di esecuzioni sommarie e una feroce rappresaglia

che coinvolse familiari e compaesani dei combattenti.

Solo nei primi dieci

mesi di combattimenti, furono fucilati 9860 briganti o presunti tali; 6

interi paesi furono dati alle fiamme (i più conosciuti sono Casalduni e

Pontelandolfo); 13.629 persone furono imprigionate, la maggior parte senza

processo. Come si potevano giustificare di fronte all’opinione pubblica

italiana un simile schieramento di forze, tante atrocità e risultati tanto

scarsi? Soprattutto, come si poteva giustificare l’accanita resistenza dei

Meridionali contro i sedicenti "liberatori"? Quale spiegazione si poteva

dare del fatto che le fila dei briganti continuassero ad ingrossarsi man

mano che la piemontesizzazione procedeva? In Piemonte qualche dubbio cominciava

a serpeggiare anche tra i liberali e i fautori del nuovo regno d’Italia;

persino Massimo d’Azeglio scriveva: "[…] ci vogliono, e pare che non bastino,

60 battaglioni per tenere il Regno, ed è notorio che, briganti o non briganti,

non tutti ne vogliono sapere. Mi diranno: e il suffragio universale? Io

non so niente di suffragio, ma so che di qua dal Tronto non ci vogliono

60 battaglioni, e di là sì.

Dunque dev’esser corso qualche errore". Così,

nel 1863, fu istituita una Commissione Parlamentare d’inchiesta, presieduta

dal deputato Giuseppe Massari, che, dopo lunghi sopralluoghi ed altrettanto

lunghe riflessioni, elaborò una Relazione, nella quale venivano indicate

le "vere" cause del brigantaggio: la miseria delle popolazioni, dovuta ovviamente

all’oppressione borbonica; la particolare asprezza orografica di alcune

regioni e la mancanza di senso morale, tipica delle genti meridionali, testimoniata

dal fatto che essere brigante era quasi una tradizione locale (sic!).

Il

Parlamento preferì discutere la relazione in una seduta segreta. Forse perché

neppure lo stesso Massari avrebbe avuto il coraggio di sostenere simili

stupidaggini e menzogne di fronte alla stampa nazionale e soprattutto internazionale.

La "Civiltà Cattolica" operò una serrata e acuta critica alle vergognose

tesi del Massari, rilevandone falsità e contraddizioni. «I Briganti nel

Napoletano non comparvero per lo addietro che in due epoche soltanto, nel

1796 cioè e nel 1806, vale a dire sempre e solo allorché lo spodestamento

del loro Re legittimo, consigliò i più risoluti dei suoi sudditi ad opporsi

colle armi in mano ai nuovi oppressori del loro Re – scrisse padre Carlo

Piccirillo – Erano legittimisti che sorgevano a difendere una nobile causa,

col pericolo della loro vita. Ritornarono i Borbone sul loro soglio e vi

sedettero tranquillamente fino al 1860 e in tutto questo tempo non vi fu

pure un solo caso di brigantaggio. […] Succede un nuovo assalimento di armi

forestiere: ed ecco nuovamente in campo i briganti combattere ad oltranza

gli oppressori del loro Principe sventurato.

Tre volte dunque esulano detronizzati

i Borbone dal loro regno e tre volte il brigantaggio leva il suo capo arditamente

a loro sostegno». La ricostruzione storica del gesuita è impeccabile e la

definizione di legittimisti restituisce dignità ai popolani briganti e ai

nobili stranieri, come José Borjes, Rafael Tristany, Emile de Christen e

tanti altri, che combatterono con loro e che furono chiamati "avventurieri".

L’articolo di padre Piccirillo continua con la confutazione, punto per punto,

della Relazione: se la popolazione era povera perché affamata dai Borbone,

come mai non si sollevò contro di essi e si sollevava allora contro i "liberatori"?

Le cupe boscaglie e gli aspri monti, causa, secondo il Massari, dello spuntare

di funghi e briganti, non esistevano già al tempo dei Borbone? La povertà

c’era, sì, ma meno che nel passato e non più che altrove: dunque, come mai

essa aveva dato tragici effetti solo all’arrivo dei Piemontesi?

Quanto poi

alle altre cause, cioè lo scioglimento dell’esercito borbonico e la leva

obbligatoria, indicate dal relatore come secondarie, non testimoniavano

con forza che, piuttosto che soldati dei Savoia, i Meridionali preferivano

essere Briganti e combattere per il proprio Re? Le tesi insulse e vergognosamente

addomesticate della Relazione Massari ebbero come risultato la promulgazione

della Legge Pica, che imponeva lo stato d’assedio e la corte marziale a

tutte le regioni del Sud e la repressione militare del Brigantaggio, già

di fatto praticata sin dall’inizio.

Chiunque fosse anche solo sospettato

di essere un brigante poteva essere passato per le armi senza processo;

chiunque aiutasse o non denunciasse un brigante, comprese madri, mogli e

figlie, era passibile dell’ergastolo; chiunque circolasse senza lasciapassare

incorreva nell’arresto; le famiglie di presunti briganti erano condannate

al domicilio coatto: questi i provvedimenti presi. Nei primi due mesi di

applicazione della Legge Pica si ebbero 1.035 esecuzioni e 6.564 arresti;

ragazzine di appena dieci anni, colpevoli di essere figlie di briganti,

furono condannate a vent’anni di carcere e furono separate dalle madri,

anch’esse imprigionate; intere famiglie furono smembrate e deportate. «La

Legge Pica, unico frutto della Commissione d’Inchiesta sul Brigantaggio,

ha potuto riempire le carceri e le isole di sospetti, ha potuto costernare

terre e province intere con inaudite vessazioni d’ogni sorta, ma non ha

potuto distruggere una sola delle bande armate, anzi al contrario le ha

fatte più numerose, più ardite e, ciò che è per tutti ugualmente deplorabile,

più crudeli» scrisse padre Piccirillo nel suo articolo.

Gli anni tra il

1861 e il 1870 furono un lungo periodo di disumana violenza, durante il

quale si seminarono disprezzo e odio; gli stessi soldati piemontesi ne furono

travolti: ai 23mila uccisi in combattimento, bisogna aggiungere alcune centinaia

di suicidi e poco meno di un migliaio di disertori, molti dei quali passarono

dalla parte dei briganti. Sul fronte borbonico, invece, si contarono non

meno di 250mila morti, tra combattenti, fucilati e prigionieri, e circa

500mila condannati; anche i deportati non furono certamente pochi, se entro

il 1865 se ne contavano già 12mila.

Finanche la storiografia corrente ha

riconosciuto che la repressione contro il Brigantaggio ha fatto più vittime

di tutte le altre guerre risorgimentali messe insieme. «Qual nome meriti

una setta scellerata che, a nome della fratellanza nazionale, sguinzaglia

ed aizza una parte della nazione a sterminio dell’altra, perché il sangue

dei manigoldi e delle vittime sia titolo e strumento del suo dominio?» chiedeva

nel suo articolo padre Carlo Curci, e noi con lui.

Verso la fine del tremendo

decennio, il Brigantaggio, decimato e incattivito, andò perdendo la spinta

ideale che lo aveva animato e le bande rimaste si diedero, allora sì, ad

atti di malavita, istigate anche dalla condizione di estrema povertà nella

quale le regioni meridionali erano cadute e dalla nascita del latifondo,

che toglieva ai contadini ogni possibilità di una sopravvivenza dignitosa.

Solo da quel momento in poi, la repressione piemontese prese il sopravvento:

il Brigantaggio fu debellato definitivamente e i Meridionali andarono a

cercare una nuova vita nelle Americhe, avviando un fenomeno del tutto sconosciuto

fino nel Regno delle Due Sicilie.

Nel 1861, infatti, si contavano soltanto

220mila italiani residenti all’estero; nel 1914 erano 6 milioni. È inquietante,

se si pensa che la popolazione dell’ex Regno napoletano era composta da

8 milioni di persone. L’esercito sardo aveva avuto la propria vittoria,

ma non così il regno d’Italia: i briganti non erano distrutti, avevano trovato

un’altra forma di resistenza, l’emigrazione.

Editti per lo sterminio dei "Briganti"

torna al "Sud e

l'unità d'Italia"

Il comune informa

Il comune informa